inmensa alegría la noticia del nuevo factor

de impacto bibliográfico (FIB) [1] de Gaceta Sanitaria. El

último Journal Citation Reports de

Thomson-Reuters sitúa a Gaceta Sanitaria con un 1,509, como el mismo Comité

Editorial de Gaceta nos recordaba hace un rato en un correo electrónico. Pensé, hace ya unas

semanas, en escribir sobre este nuevo FIB, recordando una carta [2] que escribí hace más de 20

años cuando se publicaron los FIBs de 1993… (cartita ya antigua pero ciertamente

iniciática para mí). No hace mucho, Alberto Ruano ya reflexionaba acerca del

alcance del FIB de Gaceta Sanitaria en el blog de la revista [3], por lo que voy a intentar

no repetir cosas ya explicadas en otras ocasiones [3-6].

Ha llovido mucho desde 1993, cuando Gaceta

Sanitaria no estaba indexada en Science Citation Index y la categoría de

salud pública tenía sólo 60 revistas. Internet estaba eclosionando en todos los

ámbitos, y empezaba a incorporarse al mundo de las publicaciones. Era el

momento de las primeras revistas con versión en internet y el incipiente desarrollo

de nuevas funcionalidades a través de la web [7], lejos aún del subidón del

movimiento “open access” [8,9] y el empacho de

revistas que se está produciendo (y algunas de ellas, “depredadoras”). Ahora tenemos, indexadas y con BIF, nada más

y nada menos que 172 revistas.

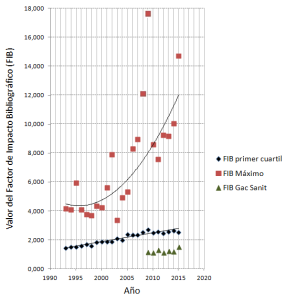

Las fluctuaciones

del FIB máximo son más que evidentes (Figura), con un máximo histórico en 2009 de 17,500

para Epidemiological reviews. Esta revista, de artículos de revisión, ha

sido la de mayor impacto en ocho de los 23 años aquí considerados (1993-2015), como Annual

Review of Public Health, que lo ha sido en tres ocasiones en el mismo

período. Pero no siempre han

sido revistas de artículos de revisión las que han encabezado el ránquing:

durante tres años consecutivos (1993, 1994 y 1995) lo fue American Journal of Epidemiology,

y en los últimos tres años, lo fueron International Journal of Epidemiology (2013) y Lancet Global Health (2014 y 2015). Esta última revista debutó con un FIB en 2014 de 10,042,

a pesar de no haber recibido citas a artículos publicados en 2012, puesto que

la revista vio la luz en julio de 2013. Lancet Global Health es una

revista de acceso abierto, en la que los autores costean la producción editorial

y publicación del artículo. Es lo que conocemos como acceso abierto Gold Road, a

diferencia de otras revistas también de acceso abierto, en que los propietarios

y/o suscriptores costean la producción y publicación (como por ejempo Environmental

Health Perspectives, del gobierno federal norteamericano). Esta es la modalidad de acceso abierto conocida como Platinum

o Diamond Road [10].

Si descartamos los valores máximos de 2008 y

2009 (Figura), y suavizamos imaginariamente la tendencia, podemos observar un aumento

casi ininterrumpido del FIB máximo, que toma una forma de J (más J si “ayudamos” cerrando un

poco el eje de las abscisas), sin llegar a ser exponencial. El valor del FIB

máximo se ha multiplicado por 3,5 entre 1993 y 2015. En cambio, si nos fijamos en el valor del primer cuartil del FIB, observamos una tendencia ciertamente lineal

en estos 23 años, con un valor que no ha llegado a duplicarse, a pesar del gran

incremento del FIB máximo. Por lo tanto, debido sobre todo al gran aumento del número

de revistas en la categoría (de 60 a 172), el número de revistas en el primer

cuartil ha aumentado, con un rango más amplio de valores dentro de él.

Sanitaria ha aumentado desde el inicial 1,172 hasta el actual de 1,509, es

decir, un aumento de 0,337 puntos o de un 28,8% más, depende de si eres “absolutista

o relativista”. Me inclino por atender a la diferencia relativa, algo mayor del

25%, e interpretarla como un excelente incremento. Gaceta Sanitaria sigue en el

tercer cuartil, a 18 posiciones de la mediana y del salto al segundo cuartil,

que tanto nos va a gustar. Está Gaceta Sanitaria, estamos –me gusta decir– a poco más de una

décima (exactamente a 0,123 puntos de FIB) de la mediana. Como el FIB de 2015 es,

simplificando, el cociente entre citas

recibidas en 2013 y 2014 y el número de “artículos” publicados en 2013 y 2014, si

se mantiene un número similar de artículos publicados (como parece que ha sido en 2015 [11]) y se consiguen 20 (sólo

20) citas más, el BIF subiría hasta 1,630, y hasta 1,690 con otras 10 citas

adicionales.

mantener su aceptable porcentaje de autocita, que ha ido disminuyendo [12] hasta el 18% en 2015, sin

incrementarlo artificialmente para manipular y obtener un mayor FIB. Gaceta

Sanitaria debe captar más citas. Y eso, en mi opinión, se consigue publicando más artículos

relevantes, que sirvan no sólo para la práctica epidemiología, la salud pública, la economía de la salud y la administración sanitaria, sino que además sirvan a autores (locales, internacionales,

y glocales) para sus

publicaciones y los citen. Y como “la caridad bien entendida empieza por uno

mismo”, que dice el refrán, somos los autores y autoras quienes debemos

conocer qué se publica en Gaceta Sanitaria y citarlo (siempre que toque) en

nuestras publicaciones en otras revistas, y así contribuir al FIB de la

revista.

la revista en redes sociales, noticias en medios de comunicación, artículos

divulgativos en boletines de consumidores y pacientes, y cualquier otra

difusión que de su producción se haga será en beneficio de la visibilidad y

citabilidad posterior de los artículos. Y no en menor grado, el acceso libre (Gold

Road en Gaceta Sanitaria) a todos los contenidos de la revista favorece el

uso y posterior citación de los artículos [13]. Otra cosa, tema

recurrente en la revista, es el impacto que el copago (que asumen los autores) tenga

en la afluencia de manuscritos [11,14]. Y sigo opinando

que este copago es un mal menor, si se me permite la expresión. Ese copago no es

sólo beneficioso para el sustento digno de la revista, sino que sustenta un

acceso abierto que repercute en un beneficio académico y de visibilidad para

los autores, y para la revista (y para su FIB) a pesar del gasto en que los autores

deben incurrir. Evidentemente me gustaría que la revista anduviera por una Diamond

Road, seguramente posible gracias a una mayor obtención de recursos por

parte de SESPAS y las sociedades federadas, a ser posible con la complicidad de

las administraciones sanitarias y organismos de investigación (redes, centros,

institutos…) con competencias en salud pública.

Carme Borrell y su equipo editorial por todo el trabajo hecho, que ha sido

mucho y bueno, y que va, afortunadamente, mucho más allá de unas décimas de FIB.

Y animo a Carlos Álvarez-Dardet y su nuevo equipo a seguir en esa línea, a

mejorar en todos los sentidos que puedan la revista, incluyendo también alguna

decimita de FIB, pero sobre todo para que Gaceta Sanitaria catalice y canalice nuestra

investigación y siga siendo un verdadero instrumento para el desarrollo de la salud

pública y la administración sanitaria.

and meaning of the journal impact factor. JAMA. 2006;295:90-3. Disponible en: http://garfield.library.upenn.edu/papers/jamajif2006.pdf

Impacto Bibliográfico 1993. Epidemiología y Salud Pública. Gac Sanit. 1995; 9:

213-214. Disponible en: http://gacetasanitaria.org/es/pdf/S0213911195712390/S300/

donde estamos y hacia dónde vamos. Blog de Gaceta Sanitaria. Publicado: 19

diciembre 2014. Disponible en: http://bloggaceta.elsevier.es/blog-del-comite-editorial/gaceta-sanitaria-factor-de-impacto-donde-estamos-y-hacia-donde-vamos/

Bolúmar F. Commentary: The ‘bibliographic impact factor’ and the still

uncharted sociology of epidemiology. Int J Epidemiol. 2006;35:1130-1135.

Disponible en: http://ije.oxfordjournals.org/content/35/5/1130.full.pdf+html

Murillo J, Alguacil J, Copete JL. The bibliographic “impact factor”,

the total number of citations and related bibliometric indicators: The need to

focus on journals of public health and preventive medicine. Soz Präventivmedizine

2004; 49: 15-18. Disponible en: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00038-003-0031-4

Fernandez E, Alguacil J, Murillo J. Mixing citations to journals, articles and

authors, and other catches in the bibliographic ‘impact factor’. Cad Saúde

Pública 2003;19:1847-1862. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n6/a30v19n6.pdf

en: http://gacetasanitaria.org/es/internet-salud-publica/articulo-resumen/S0213911198764684/

E. ¿Quién teme al open access? Un movimiento en crecimiento, oportuno y

necesario. Gac Sanit. 2015;29:139–141. Disponible en: http://gacetasanitaria.org/es/quien-teme-al-open-access/articulo/S0213911114002866/

libre? Poca cosa, los principales problemas siguen y aparecen algunos más. Gac

Sanit. 2015;29(2):142–144. Disponible en: http://gacetasanitaria.org/es/que-aporta-el-acceso-libre/articulo/S0213911114002830/

2015. Gac Sanit. 2016;30:94-6. Disponible en: http://gacetasanitaria.org/es/gaceta-sanitaria-2015/articulo/S0213911116000121/

impacto en revistas biomédicas españolas. Blog “Caixa de Puros”. 3 de

septiembre de 2012. Disponible en: https://www.caixadepuros.cat/2012/09/autocitas-y-factor-de-impacto-en.html

de abril de 2013. Disponible en: http://openscience.com/open-access-increases-citations-yes-or-no/

C, Domínguez-Berjón MF, Álvarez-Dardet C, et al. Nuestra experiencia en el Comité Editorial de

Gaceta Sanitaria. Sobre todo, ¡muchas gracias! Gac Sanit 2016;30:170-1.

Disponible en: http://gacetasanitaria.elsevier.es/es/nuestra-experiencia-el-comite-editorial/articulo/S0213911116300383/

Otros aspectos (sesgos de publicación, adherencia a guías de publicación, calidad de las revisiones, conflictos de intereses, autoría, por mencionar los que me vienen de corrido) han sido poco o nada abordados por nuestras revistas. Aunque existen algunas iniciativas (como MEDES o alguna reunión propiciada desde la Biblioteca Nacional de ciencias de la salud y Scielo España), quizás ya sea momento de que los editores de revistas biomédicas españolas pongamos cosas en común, tengamos algún encuentro para compartir (y pensar) juntos, y empecemos a tener proyección internacional. A ello deberían contribuir las sociedades científicas y empresas editoriales propietarias de las cabeceras de las revistas. ¿Para cuándo un primer congreso (o como se le quiera llamar) con investigación sobre publicación biomédica en España?

Otros aspectos (sesgos de publicación, adherencia a guías de publicación, calidad de las revisiones, conflictos de intereses, autoría, por mencionar los que me vienen de corrido) han sido poco o nada abordados por nuestras revistas. Aunque existen algunas iniciativas (como MEDES o alguna reunión propiciada desde la Biblioteca Nacional de ciencias de la salud y Scielo España), quizás ya sea momento de que los editores de revistas biomédicas españolas pongamos cosas en común, tengamos algún encuentro para compartir (y pensar) juntos, y empecemos a tener proyección internacional. A ello deberían contribuir las sociedades científicas y empresas editoriales propietarias de las cabeceras de las revistas. ¿Para cuándo un primer congreso (o como se le quiera llamar) con investigación sobre publicación biomédica en España?

Figura I: Evolución del número de citas en el tiempo de los cinco libros más citados

Figura I: Evolución del número de citas en el tiempo de los cinco libros más citados